作为南怀瑾先生的一名美籍意大利裔弟子,纪雅云能讲一口流利的中国话。20 世纪 80 年代,她从美国麻省理工学院法律系毕业后,前往亚洲寻觅东方智慧,游历的国家包括中国、印度、尼泊尔、斯里兰卡、越南等,于 1989 年在香港初遇南师,成为南怀瑾先生的一名“洋学生”。

除深研佛学外,纪雅云还致力于教育、翻译、项目管理等方面的工作,在厦门大学中医系获得过中医专业本科及针灸专业本科文凭,在斯里兰卡凯拉尼亚大学的巴利语与佛学研究院获得过硕士学位。

她还醉心于研究茶道、瑜伽、八卦掌、太极、古琴等中国传统文化,希望继续翻译好南师的部分著作及若干佛学经典。

她感叹,南怀瑾先生就像一把钥匙,帮她打开了中国文化的大门。

由于疫情,身在台湾高雄的纪雅云通过 Zoom Meeting 接受了记者视频采访。

记:您的生活阅历丰富,涉足世界多地,能否先给我们讲讲您早年的生活故事?

纪:我 1964 年出生在欧洲的意大利,后来我被来自美国的养父母收养,快两岁的时候我到了美国,那个时候我还不记事儿。后来我一直在美国生活,直到过了 20 岁大学毕业后,才离开美国游历世界。

记:在美期间,接触到哪些东方文化,对您后来的亚洲之行产生了哪些影响?

纪:我在美国读小学二年级的时候,有一个电视节目让我印象非常深刻,那个节目叫《功夫》,讲述了一个出家人为了救一个女孩子,误杀了另一个人,然后他就被追杀,一路逃到了美国。后来他在美国也遇到很多有困难的人,他就去帮忙,用他的武术来打击一些不好的事情。其间,他在面对很多事情的时候,总会回想他的师父最初是怎么教他的,因为是他的师父开启了他的智慧。他的师父是中国人。

从那个时候开始,我就决定存钱,等自己以后长大有钱了,也去亚洲寻找一位能够为自己开启人生智慧的老师。

另外,我读大学时,在美国的城市图书馆里读到了两本书,对我的影响也很重大,一本是《悉达多》,一本是《道德经》,让我对东方文化有了更多向往。我还喜欢打坐,从小学就开始了,对东方的佛学文化也一直很想深入了解。

记:能说说您在打坐过程中的心理感悟吗,那是一种怎样的状态,有哪些收获?

纪:我打坐一般都会选在晚上睡前进行,时间会持续一个钟头,我会扫描自己的身体。

一般来说,我们平时触碰我们的身体,会觉得自己的身体是很结实、很硬的,手指头伸不进去。但在打坐的过程中,人的内心会静下来,你就知道这个物质的世界其实没有那么硬,分子跟分子中间还有很多空隙,有点像进入了一个个人的宇宙。然后慢慢身体会变得有些不实际,甚至有点像虚拟的。但意识是很清醒的。在此过程中,我知道了生命的维度不止一个。打坐的习惯我现在还在坚持,随着人生阅历增加,还可吸收到更高深的智慧。

记:什么时候正式动身开启亚洲之行的,出发前后的心态和情况是怎样的?

纪:20 世纪 80 年代,我从美国麻省理工学院法律系毕业后,感觉自己终于自由了,便决定动身前往亚洲,寻觅我一直向往的东方智慧。

当时我的养父母还想我继续留在美国生活,我虽然非常尊敬他们,但还是决定要去亚洲,就像是有种使命感非去不可一样。最直接的想法是去亚洲找人,找能够帮自己解惑的老师。其实找人也是找智慧,因为只有智慧在人身上,我才可以真正得到,书本上的智慧它不是“活”的。我坚信可以找到想要找的人,所以出发前未做攻略,就和两个同学启程了。

初遇“高人”是次神奇的经历

记:您亚洲之行的路线图是怎样的,先后去了哪些地方,有哪些收获?

纪:我和两个同学到访亚洲的第一站是香港,那是 1986 年。之所以选择先到香港,是因为香港是亚洲的一个中心,我们在香港停留了两个礼拜,在那边调适了一下温度、时间和饮食。

然后我们从香港去了台湾,在台湾待了大概半年后,我们又一起离开中国,去了菲律宾、泰国和尼泊尔等地。到了尼泊尔后,我开始有机会直接接触佛教文化,我就和同学分开了,我一个人留在尼泊尔学习佛法。学习了三个月后,我去了印度,开始在印度跟随不同的老师进行学习。

在印度,我还剃了头发,感觉非常清爽,后来穿上圣服就成了一个修行人了。

记:您是在什么样的机缘巧合下知道南怀瑾先生的,能说说当时的情况吗?

纪:1989 年,我在印度经历了一个阶段的密集学习后,被邀请到中国香港的一个小道场里担任讲师,很多人会来道场学习,我能教的都教了。当时我还完全不知道南老师这个人。工作了几个礼拜之后,我去了香港佛教图书馆,在那里认识了宏忍法师,她在图书馆里教五禽戏,向人讲解如何调适身体能量。于是我就报了名去学习,并认识了宏忍法师,一段时间后她对我说,一定要带我去看她的老师,她的老师就是南老师。

后来宏忍法师给了我地址,让我自己先过去。有趣的是,我讲课的那个道场跟南老师住的地方竟在同一条路上,过了好像四个大楼,南老师就住第五个大楼,我走路五分钟就到了。

我当时就觉得,哇,怎么会这么巧,非常非常近。(脸上露出惊讶的表情)

记:说说您和南怀瑾先生第一次见面时的情形吧,那是一次怎样的特殊经历?

纪:那一次见面真的好精彩,是一个非常神奇的过程。我记得那是一个下午,我上去的时候,楼上有一位学生和一位跟着南老师学习的美国人。

她们先接待我,跟我在客厅聊了一段时间。我们是坐着聊的,她们两个人面对着我坐,她们问了我很多关于我个人的问题,包括我的个人背景及为什么要学佛,等等。

其间,她们也会不时地跟我提到南老师,还会一直指着旁边的一个椅子说“老师”“我们的老师”,那个椅子实际就是南老师平时坐的椅子,但当时椅子上面是空的,说明她们平时非常非常尊敬南老师。当时我觉得,是不是有一点神话了,南老师真的有那么厉害吗?

大约半小时后,她们两个对我说,她们还有事情要先去忙,等一下南老师会来,我会有机会跟他交流。她们两人闪身离开后,后面是一个饭桌,隔着饭桌,在我的面前,就在我的正前方,南老师就已经坐在那里了。我根本没有看到他开门,也没有看到他走过去坐在那里,但他就坐在那里静静地看着我。我根本不知道他是什么时候过来的。

虽然是第一次见到这个人,但当时我很确认这个人就是南老师,非常明显。那个刹那,我注视他眼睛的时候,有一种被电到的感觉,让我有一种“啊”的感觉。我当时有深吸一口气,因为那种能量撞到我了,对我的身体有着强烈的影响,让我很肯定,哇,这是一个高人。

他当天穿着一身白色的唐装。我印象中很少看见他穿全白的衣服,质地不像丝绸,应该是棉麻的唐装。他就静静地坐在那里吸烟。当时他的烟已经抽得差不多了,我知道他一定坐在那里有一段时间了。

纪:我看到南老师后,他走过来坐到之前我提到过的椅子上。当时我的感觉很奇妙,就觉得周围的空气很清静,很舒服。

面对南老师,我先进行了自我介绍,那个时候我的中文还不是很好,但是他跟我讲的话,我能够听懂。他最开始问了我一些问题,包括在哪里学习佛法、跟谁出的家、平常修行是怎么样的,等等。

我用英文和中文穿插着来回答他,他听得懂我在说什么,我们彼此能够深入地沟通。因为南老师问的几个问题都很细,所以当时我不觉得紧张,反而非常轻松。

虽说当时他在我的世界里还是一个完全不熟悉的人,但我知道他是一个老师、一个长者、一个修行者,所以我有一颗尊重的心。就是很摊开地讲,然后听听看老师的解答。

南老师讲话有口音,但对我来说不是个障碍。另外,他人看起来并不强壮,但声音很洪亮,就像从一个巨大的身体里发出来的一样。他说话的时候,脸上带着微笑,不是很严肃,听我讲话的时候脸上也带着可爱的笑,有点像自家爷爷的感觉,让人没有距离感。当然,我也知道他内在的威严是很厉害的,但他已经达到了收放自如的状态。

纪:交谈中,我跟他说,自己在打坐时,念头会打扰到自己。然后他就说,那你先闭上眼睛,慢慢开始观照你的呼吸,如果一个念头出来了,你就表示一下,然后让自己进入静坐的状态。他在一旁指导我,继续说如果有念头出来,你去观察一下,这个念头是从哪里来的。

我就说,没有什么地方,它自己来的。南老师说,自己来的,那如果你不理他,会发生什么事情?我再继续观察,那个念头它自己就消失了。我就说,没有什么地方,回到它原本的没有地方的地方。然后南老师就笑了笑,我睁开眼睛,他静静地在看着我,然后说,那些念头,一点问题都没有,对吗?那你担心这些问题干什么,让我豁然顿悟。

我们一直聊了有四五十分钟,他讲话很风趣,甚至有一点调皮,带有他自己的幽默感。他现场给我讲了好几个故事,其中有济公活佛的故事。他觉得我有点儿像济公活佛,跟我说“你拿这个扇子扇一扇”,然后拿他的帽子给我,说,“对对对,就是这样子,就像济公活佛。”

后来,他自己也去帮我订济公活佛的帽子,他说这个是一定要给我的。

记:第一次的见面结束后,后面您又是如何进一步接受南怀瑾先生教导的?

纪:因为第一次见面的那天晚上我在道场还有课,所以交谈后就先离开了。临走时,南老师介绍几个人给我认识,其中有一些是跟随他比较早的、亲近的学生。他还邀请我以后每天下午到他那里去报到,跟着他学习。

这次见面,让我觉得南老师是个干脆的人。特别是他在讲任何故事或事情的时候,始终有一个教学的重点,他和我聊天,实际是想教会我一些东西。他提出让我跟着他学习,我觉得这是蛮好的机会,很难得,所以后来差不多每天下午四点半左右都会去南老师那里报到,晚上七点左右再离开,每天学习两个半小时。

其间,南老师身边也有会讲英文的学生,他们会帮我翻译,这大大提升了我与南老师沟通的速度和对知识理解的精准度,甚至细节我也可以抓得到。他的一些学生和我说,我实在太幸运了,这么年轻就可以跟着南老师学习。

1997 年,一周课程结束后,南怀瑾先生与学生们于香港太古广场合影留念。右四为美国著名管理学家彼得·圣吉,右五为纪雅云(当时作为口译者之一)。

厦大求学,曾遇南师直接“批评”

记:这样的学习状态维持了多久,后来又去其他地方继续学习吗?

纪:我在南老师身边学习了差不多四个月,四个月下来,我更加觉得南老师不是一般的老师,他非常注意培养我的个性和人格,告诉我佛学是很长远的。所以他建议我暂时不要当老师,因为我对佛法的认识跟深度还不够,让我趁着年轻多学习。

后来我就离开了香港的道场,去了南老师在台湾成立的十方丛林书院继续学习。在台学习期间,我也陆陆续续地多次回过香港,在南老师身边再请教一些问题,学习一些智慧。

之后,南老师又鼓励我去厦门大学学中医。他说,任何修行都是非常科学的,不要搞迷信,他希望我通过学习中医,能够对自己的身体不迷信。另外,他告诉我学中医不仅对我的修行有很大帮助,还可令我提升中文水平。

记:在厦大求学期间,听说南怀瑾先生曾训诫过您一次,那是怎么回事?

纪:是我在厦大求学的第一个学期,学中医让我觉得压力真的好大,我头发都白了。因为那个时候看不懂简体字,也看不懂老师的板书,心态真的非常爆炸。所以每天下午,我都会跑出去跟那些年轻人去操场上踢足球。

但当时,我和南老师另一个出家的学生住在同一个房间,她就觉得我是一个修行人,我这样出去踢球不行。所以她可能和南老师讲过,这个纪雅云她没有很认真学习。

南老师知道后,写信给我,信不长,大概也就一张纸。但他当时的语气是比较直接的。他在信中讲了很多,其中提到做一些事情不要优哉游哉的,要认真。

记:读到南怀瑾先生给您的信后,您内心是什么想法?后面有了哪些变化?

纪:我读到信后,最初内心还是蛮别扭的,但南老师的话直接打到我的心,让我有被别人揍了一拳的感觉。之后我的室友就说,接下来我们就安排下午四点到六点打坐,但那个时候刚好是踢足球的时间。我就说,好吧。本来我们平时是晚上打坐的,她说既然你下午精神这么旺盛,那我们就在你精神旺盛的时候打坐,让你的打坐能够突破。

我记忆里南老师直接训诫我,只有这一次。所以后面的生活还是有改变的。但我知道南老师完全是出于关心才写信给我的,他不希望我读书是个半吊子的状态。

南老师平时对我很好,基本上都是鼓励。但他对某些人,有时也会用比较重一点的语气和他们讲一些话,如“我告诉你,你不小心的话会……”他其实还是在分析问题,用重一点的口气是因为他知道那些人需要说重些,他们才能听进去,但是对我不需要那样子,他会根据我的性格跟我说话。

翻译南师著述,受益匪浅

记:您是什么时候决定翻译南怀瑾先生的著作的,为何会选择先译《金刚经说什么》?

纪:我在厦门大学读了两年专科毕业后,先做了三个月的闭关,闭关结束后我正式决定开始翻译南老师的书。

因为当时南老师身边有一个西方人,我们常常一起讨论佛法,但讨论到一些关键的经书或者经文时,里面的一些观念在英文里找不到一个很好的翻译,我就动了一个念头,南老师讲解《金刚经》,我觉得自己应该把南老师的书翻译成英文,让那些看不懂中文的人,也有机会更能够理解经典里面的内涵,也算是我为世界做的一个贡献。

另外,先译南老师的《金刚经说什么》还有一个原因,《金刚经》作为佛学里很重要的一部经,也是很多人读南老师著作的一本入门书。很多人就是因为这本书,才认识南老师或认识佛法的,我也想让更多人了解到。

记:译书的过程不轻松吧,前后花了多长时间,中间可有遇到难解的问题?

纪:翻译《金刚经说什么》是个很慢的过程,因为那本书有些厚,中文版有五六百页。另外,1992 年至 1996 年这个阶段,我还住在台湾的十方丛林书院里,因为我会中医,所以我住在那里的时候,很多人来找我看病,我帮他们针灸、看病,每天都很忙,没有多少时间,翻译书的进度就很慢。

而且我翻译南老师的书,不仅是从书本上进行翻译,还会听他讲课时的卡带录音,听南老师是怎么讲课的,他的语气是怎样的,他什么时候是在开玩笑,什么时候是认真地说,领悟了他故事里的感觉,我才能把南老师的风格、感觉等在英文里表达得很清楚。

为了加快翻译进度,我把在台湾的所有事情都安排好后,搬去了香港,住在大屿山那里,在类似半闭关的安静状态下,一心想把南老师的书翻译好。《金刚经》一共有三十二品,南老师对这三十二品都分别作了一首诗。这些诗是最难翻译的,因为这是南老师根据他自己的体会编成的,诠释的意境真的是很难翻,我就会每天白天翻译,晚上坐船去南老师那边,去请他解释,以便有更多机会向南老师学习。

之后的译书过程又花了差不多一年时间,到 1997 年时整本书才算正式译完。

记:书翻译完成后,后续的印刷、出版顺利吗?正式出刊后反响如何?

纪:英文版的书翻译完成后,我拿给南老师和他身边会讲英文的人先看,南老师不会看英文,但我的问题他会很上心地回答。他身边的人觉得书中哪里翻译得有问题,我们也会及时对一些细微的东西进行调整。

在后续出版上,我的运气非常好,南老师有个学生叫杨定一,他在美国有出版社,他主动提出说可以帮忙出版我翻译的书。2000 年,书稿的排版设计完成后就正式出版了。不仅面向美国读者,网络上也都有售,还被寄到了各国大学的图书馆。

这个书出版以后,反响特别好,许多不同国家的人会想尽办法跟我联络,通过 E-mail 等方式找到我,有的问我修行的问题,有的问我后面还会有什么新书译出来。当时我很惊讶,因为联系我的人有南美洲的,也有欧洲的,还有中东等地方的。

目前,我还翻译了南老师的《论语别裁》、南老师解读的《心经》,这些书也将陆续出版。

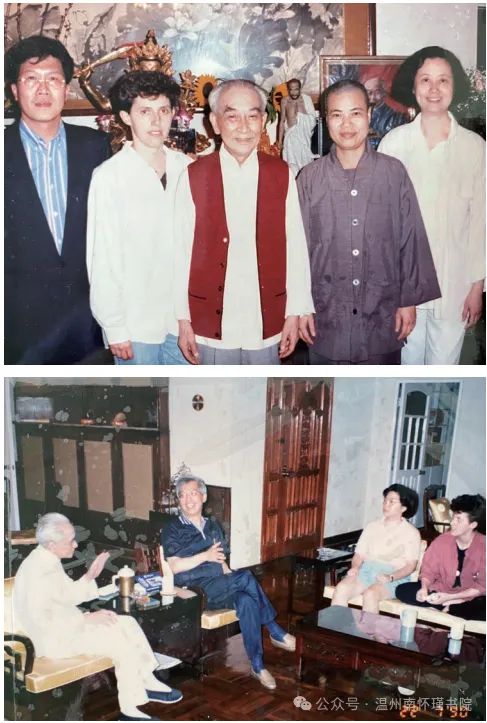

上世纪90年代,摄于南怀瑾先生香港会客寓所。(右一为纪雅云)

记:当在译书中的难题被解答后,您自己又有哪些新的收获?

纪:译书的收获还是很大的。因为我在南老师跟前学习过很长一段时间,所以我在看书、译书的同时,就好像是在听南老师的声音在跟我说书本里的内容,所以在听他说的时候,对文字的感觉是很直接的,受益也很大。

南师帮我打开中国文化的大门

记:您最后一次见南怀瑾先生是什么时候,在哪里,发生了哪些事?

纪:大概是 2009 年、2010 年前后,在太湖大学堂最后一次见到了南老师。当时是联合国派不同国家不同领域的年轻人,来中国不同的地方考察交流和学习,以他们不同的专业来研究中国。

最后这五十几个人全部到了太湖大学堂,去倾听南老师关于中国文化等方面的讲课。因为这些人全部都是国外的年轻人,南老师希望可以借助中国传统文化里的智慧,给他们一些启发。那个过程中,我是扮演翻译的角色。

那个时候南老师的身体状况还是不错的,但也显出了憔悴,人比较老,比较瘦。虽然他很开心有这些年轻人来,但晚上他一般会比较早结束讲课,这跟他在香港的时候不同。在香港时,他到晚上十点多还会跟客人聊天,但到太湖大学堂的时候,大概到晚上八九点钟的时候他就退场了。

这个会前后开了有一个礼拜左右,我没想到那会是我最后一次见到南老师。

记:得知南怀瑾先生离世时,您当时身处何地,在忙些什么,是什么感受?

纪:南老师离开的时候,我在中国台湾,那段时间我的生活也有一点变动,我需要经常跑去德国处理一些事情,还有去美国看望我的父母,事情比较多。后来南老师在香港的朋友发邮件告诉我,南老师是在静坐的状态下离开的。这让我很欣慰。

在我看来,南老师的离开,是一种很吉祥的离开。还有一件很奇怪的事,我身边的一些人都是通过我的介绍知道的南老师,但没有真正见过他。可他们在南老师离开那个阶段写信告诉我说,自己梦到了南老师,南老师好像在告别。

这让我有一点惊讶,怎么我身边的人都梦到了南老师,我自己却没有梦到。

记:回顾您与南怀瑾先生的相识、相交,您觉得他是一个怎样的人?

纪:对一个中国人来说,如果你有机会遇到孔子,你会有什么感觉呢?我跟着南老师很久一段时间,后来才慢慢发现,哇,这个人是现代的孔子。他把所有古人的智慧变成了现代语,这是我慢慢地,经过很多年才认识到的。南老师就像一把钥匙,帮我打开了中国文化的大门。

他在我生命中扮演了很多角色。首先,他像爷爷一样,很照顾我。其次,他更是我的老师,他教了我很多东西,指引了我许多方向,他的身上有一大堆宝,他就是会把它们散出去,让我们接到。

而且南老师这个人,对华人世界的影响太大了。你想想看,现在有多少学者研究过孔子,图书馆里面有一大堆关于孔子的书,但很少有人会把这些书放在家里。

但南老师的书不一样,像《论语别裁》,不管是在中国台湾还是大陆,不论是在中国香港还是新加坡,有华人的地方,很多人的家里都放有《论语别裁》,这是件不得了的事情,这个影响太大,太广。《金刚经》也是,不是每家都有经书。但南老师他是以中国文化来表现的,所以不少人家里放《金刚经说什么》,就会了解到佛教修行的一些东西。

另外,南老师讲的很多系列的书,都把古代文化还有修行跟现代科学进行链接,有些书还没有出版,后续他的学生整理完会出版。

中国文化是一个非常特殊的文化,这些书对理解整个中国文化,都是宝贝。

记:如今,回望自己这么多年的寻觅之旅,您觉得自己真正找到东方智慧了吗?

纪:我觉得我找到了,而且现在还在继续学习的路上。比如说前段时间,我把英文版的《论语别裁》修订完了,我就在一个寺院里住了一段时间。那里有个老师在教《易经》的课程,他在台湾讲《易经》还是很不错的,我就去旁听。

我以前也有听过一些《易经》的课程,但当时我的中文水平不够,再一次听有种更进一层的深入。就好比一台电脑,孔子、老子他们像是电脑里的应用,而电脑背后最基本的那个“0”和“1”,就是阴和阳,它们叠起来就变成我们所看到的、听到的,等于《易经》里描述的,是和地球上所有的现象相通的。

在寻觅之旅中,有机会跟一些很棒的老师学习,那我就会去学。我不是在找,但是如果正好遇到,那我当然会继续学习。

现在,我也在学习古琴,古琴也有让我了解到更深的中国文化理念。

记:您现在已经由一名中国文化的学习者转为了传播者,各方面有哪些变化?

纪:和刚从美国出发到亚洲那会儿不同,我现在已经是一名老师了,如果我还是躲在一边只顾自己学习、自己修行是不够的。我觉得,在这世界上你生命的可能性其实是无限的,不要小看自己,不要限制自己,不要说觉得不可能。你打开你的生命,打开你的心,你就可能影响整个世界。

所以我现在在台湾,不单单给学生们上佛学课、禅修课,我还开有一些工作坊。我教的学生,不单是西方人,也有自己对自己的文化不了解的人,他们很多人从来没有接触过佛学,我会用中文和英文分别给他们讲,和他们交流一些修行话题。

而且,我在讲课过程中,也在学习南老师的精神,将一些修行的知识用现代的东西重新再包装,让学生更好地从中吸收到东方的智慧。

在这一过程中,更多人可以通过我了解中国文化、佛法智慧,也让我受益。

1993 年或 1994 年的南怀瑾先生生日,学生们在香港一起为他庆祝(二排左一为纪雅云)。

访谈时间:2021 年 12 月 22 日

访谈地点:温州南怀瑾书院与台湾 Zoom Meeting 连线

访谈记者:李庭