编者按

本文源自东方出版社2023年1月出版的《万里无云万里天——口述南怀瑾》,转载自温州南怀瑾书院公众号。

张仲武,1946 年 1 月出生于温州。1965 年毕业于温州工艺美术学校,师从苏昧朔、方介堪、陈祖经、王敬身、朱璋等诗书画印名家。其妻王丛丛,早年创办温州丛丛服装公司。20 世纪 90 年代初,全家移居意大利创业。张仲武在欧洲多次举办个人书画展,传教中国书画。2011年夫妇俩回国。张仲武现为温州市书法家协会顾问。

张仲武先生 1987 年开始和南怀瑾先生通信,二人书信往来频繁,却始终未能会面。其妻王丛丛女士第一次和南怀瑾先生见面,就扮演着“密使”的角色,传递了和金温铁路有关的重要文件。夫妇俩出国后再未能和南怀瑾先生相聚,这成了他们终生的遗憾。

记:两位都曾见过南怀瑾先生吗?还记得第一次见到南怀瑾先生是什么时候吗?

王:我总共跟南老师见了三次,1988 年 12 月,我第一次去香港,和温州市政府的代表团一起去的,那是我第一次见到南老师本人。他(指张仲武)比较可惜,没有见过老师,都是书信来往。

张:对,我和南老师只有书信来往。

记:张先生,您是在什么契机下和南怀瑾先生有了第一次联系?

张:第一次联系是 1987 年,原温州中学的校长金嵘轩先生(1887—1967,浙江瑞安林垟人,早年留学日本,接受民主革命思想。回国后,他立志办教育,曾三度主持温中校政,先后达 26 年,是温州中学历史上任期最长的一位校长,办学成就斐然)百岁诞辰纪念活动,同时也是金嵘轩先生逝世 20 周年纪念会,南老师写了一封信给我的老师朱璋(温州乐清人,著名诗人,民国诗人朱味温之子),里面写了一首诗:“先生学术比河汾,遗泽犹堪启后人。三度轻车长乡校,百年多士颂孤辰。春风桃李门墙盛,祖国河山锦绣新。我自天涯长作客,思归时复忆鲈莼。”南老师写在信纸上,朱璋老师就拿给我,让我用书法写出来,把这个作品拿到纪念活动会上。这是我第一次和南老师有了间接的接触。这首诗,我翻看南老师的《金粟轩纪年诗》里没有,我还要联系他们再出版的时候加上呢。

记:第一次的联系可以说是单向的,后来您和南怀瑾先生是如何开始互相通信的呢?最开始来往的书信您还有印象吗?

张:是通过我的老师朱璋先生。他们两个写信沟通比较多,现在保存下来的书信有一部分收录在《南怀瑾故园书》里了。在金嵘轩校长百岁诞辰活动的同一年,也就是 1987 年,我通过朱璋先生获得了南老师的地址,然后我就开始和南老师通信了。因为那个时候我在国内没有电话,就是靠写信联系。我们之间的书信交流很像家书,内容也不局限于诗词,很多生活上的事情,都会通过写信交流。1988 年到 1991 年是书信联系比较密切的时期。

他的第一封回信我还记得,我还会背,“君以马一浮先生、弘一法师比吾,老拙汗颜”。他还评价了我的诗:“君诗自杜工部、陆放翁、元遗山、钱牧斋一脉相承。”

然后他评价自己:“吾不是严子陵,故人不是刘文叔,乃刘景升父子豚犬哉也。”大概是这样子。

王:只是有一点很可惜,我们出国之前,留在家里的信件、照片都交给我姐姐保管。我姐姐家住在一楼,靠近瓯江,刚好有一年发大水,把存放物品的那个抽屉给泡了。许多照片、信件被泡湿了,而且开始的时候她没注意到,等她发现的时候那些信件和照片一张张地都粘在一起了,最后都没有留下来。现在留在南怀瑾书院的两封信是我们在国外的时候留下的。

记:张老师和南怀瑾先生是不是还有更深一层的关系?

张:是的。我在温州第四中学读书时的老师朱璋先生,他的父亲朱味温先生(一作味渊,温州乐清人,民国时期诗人,南怀瑾先生 13 岁时的诗词启蒙老师)民国时候还是比较有名的。南老师年轻的时候跟着先生读过书,因此称朱璋先生为兄,也就是说,他俩是同门师兄弟。这层关系到了我这里,按照辈分他是我的师叔,所以我写信都称他为南师叔,我是他师侄。

记:王女士,当时您为什么会和温州市政府代表团一起去香港?是被代表团选中的吗?您被选上的时候自己知道吗?

王:我不是被选上的,我那时候是商人,是以私营公司(温州丛丛服装公司,温州市最早的私人外向型服装公司之一)负责人的身份去的。那时候改革开放,我响应政府的号召,创办了这个以出口为目的的服装公司。但是完全没有经验,什么都不懂。赶上这个出访活动,温州市政府就通知我,说有个代表团要出访香港,正好我可以一起去看看。

张:她是自己承担开销随团去的香港,花自己的钱去,不是花公家的钱去的,那个时候第一次出去,她也是蒙的。

王:当时带队的是温州市计委主任章华表,团里其余成员都是政府部门的人,这里面只有我一个是私人企业的负责人。这个代表团的出访名义是参加恳谈会,为的是去香港那边举行一些见面会,请那边的商人来参加,成员们也可以借这个机会看看香港的发展,开阔一下自己的眼界。当时温州的很多行业都是刚刚起步,所以也希望通过见面会认识一些人,以后才有机会获得投资。

记:如此说来,去之前您也觉得这个团队的构成挺奇怪的?

王:是有点儿奇怪。就我而言,去的时候我是有目的的,我是搞服装的嘛,我要去香港看看那边服装的样子、行业的现状,在恳谈会上也可以和当地的商人沟通交流,学习一下他们经商的经验。那个时候刚刚开始办企业,许多经营上的事都不懂。去的时候,包括去之前开会强调出国之后的纪律问题,也没有公开说要去谈铁路的事情。所以我是不知道的。

另外,那个时候出去,很多人都是有任务的,而且有纪律,比如说到了香港之后,你不能独自外出,必须两个人一起才能出去,也不能随便打听别人是去做什么的,所以并不知道团队里其他人去的任务是什么,也不好问。

1988 年 12 月 15 日,温州代表团合影。前排左三为当时温州香港同乡会会长王国桢先生,左四为章华表主任,后排右一为王丛丛女士

记:当时代表团里没人知道两位和南怀瑾先生相识并有联系吗?

王:一开始是没有的,但是在去香港之前,开了一个团队的会议,强调到香港之后的纪律问题,开完会之后本来是各自回家,因为我家和章华表主任的家在同一个方向,顺路,所以他就邀请我去他家坐坐。结果去他家之后看到他有一本书是讲南老师的,书名我忘记了,那个时候我们这边还没有出版南老师的书,可是我一看这个名字很熟悉,我又仔细看了一下这个人名,然后我就告诉他,我认识这位先生。

章主任很好奇我是怎么认识南老师的,我就跟他解释了一下,他这才知道我们夫妻已经在和南老师互相通信了,随后他告诉我这次去香港的目的之一就是要拜访南老师。所以去香港之前,团队里只有章主任知道我认识南老师。

记:王女士,您要拜访南怀瑾先生是去香港之前就决定的吗?

王:对的,我们写信跟老师联系过了,说我要去看望他。借着我先生认识南老师的关系,我跟随代表团到香港才能去拜访他,因为我要将我先生的一些作品带过去送给南老师,有一幅书法作品,两枚自己刻的印章。

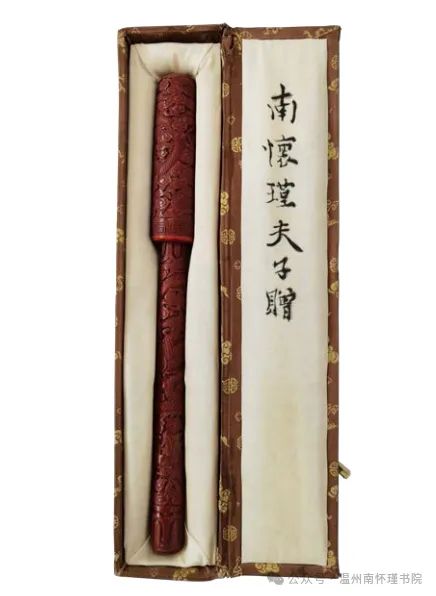

张:两枚印章是白文、朱文,不一样的。白文印章刻的是“怀瑾长寿”四个字,朱文印章刻的是“南怀瑾印”四个字。书法是一幅中堂:“避世原不易,逃名亦大难。故人刘文叔,未许老严滩。”

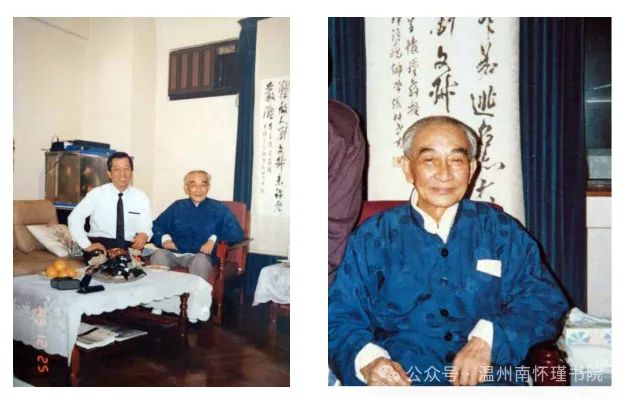

南怀瑾先生照片背景即为张仲武先生所赠书法作品

记:随代表团到港后,您是自己直接去了南怀瑾先生家吗?

王:不是的,第一次是和代表团里的几个人一起去的,不是我自己去的。我们是 1989 年 12 月去的香港,我只记得在年底之前回来了,具体的到达日期忘记了。

那个时候我们住在香港的华润大厦,南老师住在香港半山区的麦当劳道上(门牌号应为 36B,南怀瑾先生香港住所)。我记得是到香港的第三天,团里几个领导和我去了南老师家里。第一次见到南先生的时候,我都不知道那个代表团去做什么事情。

我记得去的时候是下午,而且他家中还有人,他的儿子(应为南一鹏)在家,另外他的学生和当时法国农贷银行的负责人张先生也在他家里做客。我们几个人就把礼物先拿过去,我还记得章主任送的是一柄龙泉宝剑,我把我先生写的书法和刻的印章送给南老师,他很高兴,直接就把那幅书法挂在墙壁上了。然后大家就坐在一起交谈,聊天的时候他们说起过铁路的事,但是我没有听得很仔细。

记:第二次见南怀瑾先生就是您独自前往的?

王:对,那一次是南老师直接打电话到我住的房间,让我当天下午过去。从到达香港到南老师打电话给我,这个期间其实还经历了一个延期。代表团本来打算在香港考察交流两周,但是两周到了之后,团里有几个人,包括我,也包括章华表先生,又延期了一周。当时不明白为什么延期,现在回想起来,可能是在等南老师写那个《金温铁路意向书》,因为写这个也需要花时间。

记:单独和南怀瑾先生见面的过程您应该还记得吧 ? 那次南怀瑾先生给您留下了什么印象呢?

王:南老师打电话给我,约的是当天下午三点半,让我一个人过去。那个时候从我住的地方(华润大厦)去老师那个位置(半山区麦当劳道 36B)要打一个的士,因为是第一次到香港,到了陌生的地方,我不敢迟到,所以就提前十分钟到了那边。

我去老师家的时候,有一个保姆来开门,告诉我稍等一下,因为老师出门了,还没回来。刚要坐下的时候,老师回来了,原来他出去买了很多礼品。我们之前来给老师送了礼物,老师坚持要回礼,其中有一支漆雕狼毫笔,因为他知道我先生喜欢写书法、写诗,就买一只毛笔送给他。这支笔后来我们捐给南怀瑾书院了。我记得当时他还很感慨地说了一句:“这个香港啊,就是商品的世界,没有文化。我到处跑着买这些东西给你先生,想找一些跟文化有关的东西,你看,我跑到现在才回来。”

但最重要的是在这中间有一个封好了的牛皮纸档案袋,南老师指定要我交给市里面的李景山(时任浙江省驻温州联络处处长)。那个时候我才隐约知道,可能他们来之后和南老师谈了一个事情,把这个带回去是最重要的。

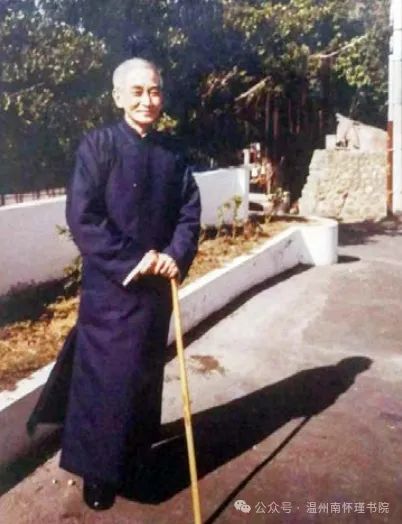

那个时候南老师已经七十多岁了,但是他的脚步很轻盈,感觉人很有精力,另外讲话很厉害,一个事情能旁征博引说出很多知识,也很幽默。南老师打扮很中式,他出门时外面披着披风,里面穿着中式的衣服。

记:所以当时不是由您去谈这个事,但这次的文件是您带回来的,您是担负了“密使”的角色?

王:对,应该是代表团里有人拜访南老师之后谈了一些关于铁路的事情,经过一段时间南老师把这个文件完成了,但他没有把那个档案袋直接交给团里面或者邮寄到市里面,而是把这个档案袋给了我。并且南老师当时交代我不要告诉别人,让我直接交给李景山。

张:她带回来的那个是《金温铁路意向书》,这个意向书她也没有看,因为封好了不能拆开的。而且那个时候李登辉是台湾地区领导人,南先生让她不要告诉别人,大概情况是比较担心被太多人知道吧。

记:金温铁路曾好多次被提过,被勘察过,项目三上三下,但一直没有修建,后来找到南怀瑾先生帮忙,主要原因是资金不足吗?温州当时的交通情况怎么样?

王:对,就是没有那笔资金。那个时候刚刚改革开放,国家一下子也没有那么多钱。所以最后是找到南老师,希望他出面筹集一部分资金,促成铁路的修建。因为他本身就是我们温州人嘛,他也说过要使这个地方富裕起来,那肯定是要先通路的。

张:南老师当时是以实现孙中山先生的《建国方略》中的金温铁路建设为目标去筹集资金的。因为南老师经历过民国时期,后来又在台湾生活很长时间,所以孙中山先生和这个《建国方略》对他的影响比较大吧。

王:当时的交通就是比较闭塞。那个时候温州人出门很难的,我记得 1988 年的时候我去香港要先坐船到上海,然后从上海坐火车去深圳;1991 年去香港是先坐长途汽车走公路去金华,再从金华出去,很麻烦的。

张:当时温州没有铁路,只有一条水路,水路在温州话里叫“死路”,所以叫“死路一条”。

记:南怀瑾先生筹集资金的过程顺利吗?

张:那当然很不容易。

王:因为这个铁路筹建的时候,别人给你投资,你肯定要给别人回报,所以这里面有很多的工作要做,很辛苦,要知道那个时候南老师已经七十多岁了。筹集资金和修建铁路这个过程,南老师没有回温州很可惜。回想起来,南老师当时回大陆是很不容易的。他造金温铁路要绕过很多东西,因为他那时身份比较特殊,是从中国台湾出来的,到过美国,又回到中国香港。所以那时候造铁路、筹资都是有很多阻力的。

张:其实政治上的困难比筹资金更难,那时候国内刚刚开放,很多事情是我们想象不到的。

出国后逐渐断了联系

记:后来两位什么时候出国创业的?为什么选择意大利?

王:我 1989 年在温州大学做了服装系的兼职老师,直到 1991 年出国。我先生是 1993 年出国的,那个时候国门打开了,都很想出去看看。我当时其实是想去法国的巴黎,因为人家都说巴黎是时尚之都,而我是搞服装设计的,当时在这个行业里各个方面都只能算是刚刚起步,1988 年也去过香港,想了一下之后,觉得无论如何要去巴黎,心想可能那边会更好一点。后来因为意大利的签证比较容易办理,另外华人也多一点,综合考虑最后去了意大利。

记:从后来的信件中看得出南怀瑾先生很关心两位。走出国门去异国他乡闯荡之前,你们和南怀瑾先生交流过此事吗?

王:确实和老师说过,当时老师的意思是让我留下来,留在国内。我 1991 年正月初九出发的,经过香港,特意去看望老师,跟他说我要去欧洲了。

当时他问我为什么要出去,我说我搞服装设计,所以想要去欧洲的时尚之都看看。南老师听了之后就对我说:“干吗要出去啊,国内不是很好吗?”现在想想也是,1991 年那时不出去该多好啊。没想到这一出去就跟老师擦肩而过了,那次是我和南老师最后一次见面。

记:据说那次您还给南怀瑾先生做了一件衣服带过去?

王:一件中式的长衫,他特别高兴。为什么我去的时候会带一件长衫给他?是因为老师曾经跟我说:“我以前在台湾的时候有一个固定的师傅给我做衣服,来到香港以后够麻烦的,每一次做衣服都要台湾做好寄过来。”

我当时听他这么说,就想着这次有机会经过他家的时候特意做一件长衫。他穿上后很合身,所以他特别高兴,他说:“奇怪,你也没有向我要我的尺寸,你怎么能做出来呢?”我说:“您还记得之前给过我一张照片吗?全身照,我就按照那个尺寸做的。”我是根据他的照片,自己估计着长短做的,那次南老师夸了我。

那一次我印象很深的还有一件事,因为中式的长衫腰部开叉比较高,他就问他家里的人:“你们知道这个衣服为什么开叉这么高吗?因为它有特定的用处。”接着他手一抖衣服的下摆,把那个下摆前面撩起来,往腰上一别,一个马步又一个转身,我们当时看到都特别惊讶,完全看不出来老师已经七十多岁(1991 年南怀瑾先生 74 岁)。

王丛丛女士裁剪制作中式长衫所依据的南怀瑾先生全身照

记:两位出国后的生活和事业都顺利吗?

王:我 1991 年出国之后,一直在意大利打拼,直到 2013 年回国。出去之后全部从头开始,从零开始。刚开始去意大利的南部,语言不通,幸好有当地华人团体的帮助,之后去北部城市都灵创业,再后来因为女儿的学业又去了中部城市生活。真的是从南到北,在意大利奔波。

张:我 1993 年出去的,比我太太晚两年。我记得自己 1994 年在意大利办画展,全部要自己包办。那个作品要装裱起来,也只能自己做,去当地的超市买材料自己回来裁剪,全部自己弄,我女儿那个时候已经会说一些意大利语,她上阵做讲解员。

王:所以说在意大利那段时间就忽略了很多事。回想起来,人在山中的时候不知道那个风景有多好,后来回国才发现,大家都在谈论南老师,学问那么厉害,那时候才知道原来南老师是这么深奥的人,但在国外那个时候不知道,太可惜了。

记:在意大利生活期间,两位和南怀瑾先生都是如何联系的?后来有一段时间联系为何中断了?

张:在意大利期间主要是打电话联系,互相之间打电话多一些,写信很少,一般是找不到我们了,老师才写信过来。所以一共就留下三封书信,有一封还丢了,现在的两封都已捐给南怀瑾书院了。

王:那时候第一要立足,然后还要创业,反正都是为生活在奔忙。而且那时候只有座机电话,换一个地方电话号码也要跟着换掉,而我们又搬了好几次家。恰好那个时候南老师也在到处走,大家都不是固定住在一个地方,他忙他的事,我们忙我们的事,所以在国外那段时间联系确实没有那么密切。

张:所以后来南老师写了一封信“骂”我们不配做现代人,就是因为电话打过来找不到我们了。其实我们还有一封已经丢了的信,在那封信上老师把自己的电话号码写上去了,但是我们怎么打就是打不通,挂香港的号也打不进去,挂台湾的号也打不进去。后来才知道,那是厦门南普陀寺的电话(南怀瑾 1994 年 2 月曾短暂于厦门南普陀寺驻留讲经),但是老师并不是一直待在那里的,所以我打不进去。

王:其实还有一点,就是当时没有主动地多和老师联系。因为 1991 年出国之前在香港拜访老师,老师说让我们不要出去,我们没有听话,出来了就担心混不出个名堂,所以到了意大利可以说每天都在忙,心里觉得要好好做,不能让老师看不起。也是因为这种想法不太好意思主动联系老师,现在想想确实很后悔。1994 年老师到法国,法国和意大利离得比较近,所以老师打电话让我们去找他。可是我们当时搬家,没有接到那个电话。等到老师的信寄过来,他(指张仲武)看了就说,这次错过真是毕生的遗憾!

记:1997 年南怀瑾先生还给您二位写了一封信,现在也在南怀瑾书院里,那是南先生寄给你们的最后一封信吗?以后就没有联系了吗?

张:后来一直跟南老师联系就没有回信了。因为我以前跟他联系,他一般都在香港,写信也寄到香港。老师回内地后(2006 年南怀瑾先生移居苏州太湖边),刚开始我们没有南老师的地址,所以还是寄到香港那边。后来知道地址了,在南老师 90 岁生日的时候,我也写了祝寿诗寄给他,但是没有得到回信。我 2011 年回到国内,回到温州,也很想见南老师,只是没有马上去看他。我没想到老师会那么早去世(南怀瑾先生于 2012 年 9 月 29 日在苏州太湖大学堂去世),等到我们知道老师去世的消息时意味着已经错过了。

王:那个时候,我们寄到香港的信可能没有转过来。其实那时候我们确实想得太多了,南老师已经回到内地,我们应该放下所有东西去找一下老师。现在我们有时候看到老师的照片就会想,他会不会骂我们两个没用。如果时光倒回去,我们肯定不会只为了赚钱,肯定会更重视这件事,会去找老师,把有些事情放下。那个时候忽略了这一点,我们那个时候没想到,因为在我印象中好像老师还有很长很长的时间,我们可以先赚了钱然后去看他,他在美国也好,在中国香港也好,我们都可以去看望他。没想到人到了那个年纪会走的,真的想不到。所以说起来非常遗憾!

我看到老师的照片,尤其是看到那些物品(家中与南怀瑾先生相关的书籍)的时候我就想,好多东西真的是都丢掉了,都没有了。

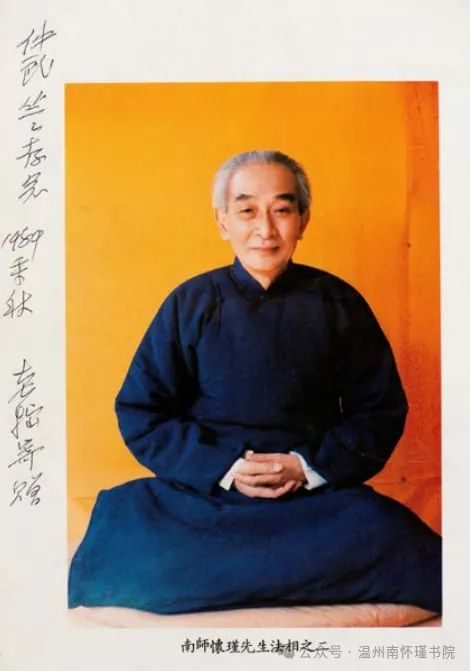

南怀瑾先生法相(1989 年季秋寄赠张仲武、王丛丛伉俪存念)

和南先生有关的物品都捐出来

记:两位老师是何时得知温州建起南怀瑾书院的?后来你们决定把珍藏多年的信件、书籍、照片都捐给南怀瑾书院是出于怎样的意愿?舍得吗?

王:说实话,我们当时是不知道温州修建了南老师的书院的。2019 年清明节前夕,我女儿回到温州,我的两个孙子也跟着回到家里,有一天他们喊着要出去玩,我们就去了三垟湿地。结果进去之后我们看到一些很漂亮的老房子,这才发现原来温州已经建了南怀瑾书院,可惜那天闭馆,我们没能进去走走。

张:可是很巧的是,书院里面有一个工作人员认识我,他知道我和南老师有联系,他们也刚好在找这些人。所以书院的工作人员在 2019 年底来到我家,问我还有没有和南老师有关的物品,希望能代为保管,我们就同意了。除了一张南老师的照片,几乎全部给了书院。书院可以长期保留,如果放在家里,接下来恐怕一代两代,这些东西就没了。

王:另一方面是因为我们回想起以前留在家里的东西,都保存不好,都没了。这些东西如果保存不好丢失了很是可惜的,南老师为家乡做了那么多事情,应该把剩下的东西好好保留下去。所以南怀瑾书院的工作人员来之后,我先生说有多少就全部交给他们保存吧。

记:南怀瑾书院承担着保留和发扬南师文化和精神的重任,两位对这座书院有什么期待吗?

张:能有一个纪念馆纪念老师,我们就满意了。我觉得有点遗憾的是他有很多书,我现在不知道放哪儿了,很多书借的借、丢的丢。南老师送给我的书叠起来有一米多高,那些书里面有一本我印象深刻,就是《历史的经验》,当时还是台湾出版的,老师寄给我,这些书里把以前的政治、经济、社会、军事战争和人文都分析了一遍。有时候一个切入点他关注好多的东西,能把这么多东西写出来,可以说南老师在研究历史方面是很厉害的。可惜这些书我没有保存好,没能留下来。

记:南怀瑾先生借助自己丰富的经历讲解一些传统典籍,所以有了《论语别裁》《孟子旁通》这些作品,很多人是因为这个喜欢读他的书,但有的人却因为这个不喜欢他的书,因为他丰富的人生经历是不可复制的,比较主观,您怎么看呢?

张:如果不懂得这些书和南老师生活的背景就去评价它,是有失偏颇的。南老师 1949 年去台湾之后做过生意(南怀瑾 1949 年与朋友合办公司“义利行”,三条机帆船从事货运),后来生意做空了,生活比较艰难,等到他有了机会去教书,才能陆陆续续把这些著作结合自己的经历讲出来,这是很不容易的。

他的著作可以说把儒家、佛家、道家的许多东西都讲通了,后来他的学生们开始整理他上课讲的内容,这就是为什么南老师很多书都是口语化的。只是这些书的讲法和前人不同,比如《论语别裁》,南老师就是想要推翻朱熹的注解,要努力讲出孔子原来表达的意思,这也是一种探索。当然,确实有很多人不接受这种解读,至于说南老师的书到底好不好,我觉得可以作一个比较的阅读,比如说你把所有讲《论语》的书都读过一遍,再来谈一下哪一本好,这个时候你心里会得出一个结论。

记:张先生您觉得现在大家对“南学”有一个统一的看法和意见吗?对于研究南怀瑾先生留下的文化成果您有什么建议?

张:如果你说的“南学”是指一个大的范畴,比如说包括南戏、永嘉学派、温州的诗词文化等,那么我觉得南老师的学问和成果应当包含在其中,对于这样一个“南学”应该是有一个较为统一的认识,起码是承认的。中国很大,地区分南北,文化也是一样,用“南学”来指称这些学问我也赞同。

但是如果你所说的“南学”仅仅指的是南老师的著作和成果,现在看来还没有统一的看法。另外,要研究南老师的学问,留下的许多哲学思想,我觉得很长时间之后或许才能真正开始,比如大学当中可能几十年,也可能一百年后才能真正去研究他。

记:是什么原因让您觉得要等很久才能开始研究南怀瑾先生留下的文化遗产呢?

张:因为现在对南老师还没有一个定论,很多人只是记得南老师参与过金温铁路的筹建,另外有很多人到现在还在批评他,甚至认为他是个骗子。所以要等,需要时间把一些事沉淀下来。

记:我们接到这个采访任务后,在学校里随机问了二十个学生,这二十个人里面知道南怀瑾先生的有十五个,读过作品的只有一个。如果说一个国家、一个民族,没有伟大的思想家、学者是一种悲哀,但有了又不知道珍惜,任由时间去消磨他,好像是一种更大的悲哀。您觉得年轻人应该怎么样去理解、学习和传承这些名人的治学、爱国精神呢?

张:我认为传统文化对年轻人还是有用的,但无法多说,因为说多了感觉也没有用,对年轻人我想提醒一点就是要努力做到触类旁通,不要只学一样,把相关的东西也学一学。另外,我不赞成中西融合,我觉得研究中国的就研究中国的,研究外国的就研究外国的,不能拼凑起来搞。

而且研究传统学问要“慢”“懒”“闲”“淡”。生活要慢一点,要懒得跟人打交道,不要那么多应酬,要闲一点,因为做学问需要时间,所以要能够闲下来,最后事业成功之后就淡一点,即使有了钱也不要觉得自己很了不起。

另外我还有一个想法,像你们这样的年轻人,如果之后学问上来了,真的要报效自己的祖国,可以说我们也是在外面生活过了以后才有这个觉悟吧。

王:像我们出去转了一圈以后再回来,就会感觉特别不一样。以前总向往外面,觉得外面比较好,其实真的到了外面你就会有另一种感觉。所以南老师离家也四十多年,差不多五十来年,他还是要回来。人年纪越大,就是想回家,确实会这样。至于出去走一走看看那是很需要的,然后你自己就会有一个比较。文化也是一样,中文不能丢,就是小孩,哪怕是你在外国出生,你也一定要学中文。

张:那是当然,总感觉这里才是自己的国家,那是人家的国家,不是我的国家,我们出去以后,我们的国家慢慢强大起来,我们感觉自己的腰板好像也挺起来了。

访谈时间:2020 年 9 月 23 日下午 2 点—4 点、10 月 11 日下午 2 点—4 点

访谈地点:温州市洪殿南路凯润花园张仲武、王丛丛家中

访谈记者:姜磊珏、韩丽蓉

copyright © 2016-2019 All rights reserved. 版权所有 苏州市吴江区南怀瑾学术研究会

苏ICP备2022019425号-1 苏公网安备32050902102319号