编者按

本文源自东方出版社2023年1月出版的《万里无云万里天——口述南怀瑾》,转载自温州南怀瑾书院公众号。

蒋章元,1958 年出生于温州乐清黄华沪屿前村,现住上海。先后在乐清人民广播站、乐清县委办公室工作,多篇新闻稿获国家级、华东、省市级新闻奖,被评为第二届专业知识技术拔尖人才,当选为乐清县两届政协委员。1996 年 4 月,调入浙江日报社,6 月筹建《浙江日报》驻上海记者站,成为浙报驻上海的首席记者。2005 年师从南怀瑾先生学习中医,2016年成为浙江省非物质文化遗产传统医药项目的传承人,多篇中医学论文在全国性学术刊物发表,被第四届全国中医药传承创新发展大会聘请为专家委员。

记:能否简要介绍一下您自己的经历?

蒋:我老家是温州乐清黄华沪屿前村,我 1958 年在这里出生,第一份工作是黄华中学代课老师,中专毕业后,分配到乐清人民广播站,工作了 5 年,从文艺编辑、记者、编辑部主任到副站长。当时乐清县委书记是仇保兴同志,1985 年,他把我正式调到县委办公室,做了两年秘书,后转到报道科,专门写报道,还当了报道科主任,又工作了 11 年。其间我的多篇新闻稿获得国家级、华东、省市级新闻奖,我本人被评为专业知识技术拔尖人才,还当选两届乐清县的政协委员。

1996 年 4 月,浙江日报社把我调到杭州,6 月派我到上海,筹建《浙江日报》驻上海记者站,10 月 20 日记者站成立,我成为浙报驻上海的首席记者。其间还在浙江省新闻门户网站“浙江在线”担任过办公室负责人。虽然岗位多变,“爬格子”的命运没有变。

2005 年开始,我师从南怀瑾先生,自学中医,因南老师的言传身教和引领指导,“秀才学医,笼中捉鸡”的古语在我身上应验。2016 年,我成为浙江省非物质文化遗产传统医药项目的传承人。

记:您最初是怎么和南怀瑾先生产生交集的?

蒋:作为记者,南老师曾是我采访的重要对象,也是我当时最想采访的人。

1987 年,我在乐清县委报道科(当时一个单位,两块牌子,既是乐清县委报道科,又是《温州日报》乐清记者站)的时候,专门做新闻报道。1985 年的时候,南老师的二公子南小舜当时也是乐清县政协委员,他和我岳父李宏谦在政协里同一个组,两人谈得来,关系很好。我到老丈人家吃饭,在饭桌上认识了南小舜。虽然南小舜年龄比我大很多,后来随南师弟子们对他的称呼,我也称他为“小舜哥”。当时南老师已经在美国和中国台湾出版了不少著作,有老师的诗集《金粟轩纪年诗初集》,有 20 多位南师学生合写的《怀师——我们的南老师》等,都是南小舜送我的,我都一一拜读。他还向我口头介绍南老师 17 岁离开家乡到杭州求学,然后到四川学佛,到台湾弘扬中华传统文化等传奇经历。我发现,南老师的诗写得非常好。

南老师诗集中的第一首诗,是他 15 岁的时候,在位于象阳四板桥狮子山上南家家庙的井虹寺写的:“西风黄叶万山秋,四顾苍茫天地悠。狮子岭头迎晓日,彩云飞过海东头。”

我至今还记忆犹新。我发现,乐清人当中还有这么一个大人才,我就想,什么时候能够采访到南老师,那真是太荣幸了。

1992 年 11 月 16 日,我去浙江日报社温州记者站串门,站长张和平、副站长沈利民以及邱家斌、王建凡他们都在,我问他们近来忙什么,他们说金温铁道公司将在后天开业。事情就是这样巧,这么个新闻大事件被我撞上了。我就说:“金温铁道公司开业,那要去采访南老师。”他们说,不可能的,这位老先生很怪,从不接受记者采访,说他这一次也没有来温州。

我说:“我如能采访到他,谁和我一起去?”沈利民老师说:“蒋章元,我和你一起去。”说这句话的时候,其实我的心里也没个底,只是我的一个心愿和热情,一种工作冲动,具体怎么做,也还没有谱。

我和沈利民老师说定了之后,下午我就去找南小舜,“你能不能安排我采访南老师?”小舜说:“老师(在“南粉”面前的习惯称呼)在香港,一个是忙,一个是他从不接受采访。”我就问他:“能不能打电话采访?”小舜没有马上答应,回答说:“晚上给你回音。”结果,他真的做成功了!回复我:“明天中午 12 点,来金温铁道公司,通过公司的国际长途,让你采访南老师。”

第二天,我就到金温铁道公司。电话一打通,我就用乐清话采访南老师,南老师也用乐清话来回答我的问题,持续了 20 多分钟,他的讲话非常遵循原则,还让我具体再看铁道公司的相关材料。就这样,完成了采访。

本来沈利民老师要和我一起采访,后来因为他接到任务,要去机场接《浙江日报》副总编,结果是我独立完成采访。我正开始动笔的时候,沈利民老师匆匆赶来,我就和他说:“我已经完成采访,拟好提纲,你是复旦出身的大手笔,接下来看你的。”

就这样,两个人一道,就把稿子写好了。

稿子写好了以后,第二天金温铁道公司开业,我的稿子已经发给《浙江日报》和《温州日报》,是传真传过去的。第三天,金温铁道公司开业的新闻见报了,但是我们写南老师的专访文章,两家报纸都没有刊登。

南老师是金温铁道公司的董事长,是新闻主人公,这么大的一件事,为什么稿子不能见报?我是万分不理解。

我打电话给报社,《浙江日报》说不能登,打电话给副总编,希望他能给我一个解释。毕竟我都采访南老师了,我要给他一个交代。

最后,他们给出的解释是:南老师是台湾那边出来的,与国民党关系复杂,底数不清,以前还没有报道过类似的人物。稿子除非省长签字,才能见报。这句话,燃起了我的希望:尽最大努力,把被枪毙的稿子救活!

我去找沈利民,一起到温州市委宣传部,得到信息:金温铁道公司开业仪式上,常务副省长柴松岳来了,当天还住在瓯昌饭店。宣传部的同志很帮忙,让我先找省政府办公厅副秘书长惠民同志。

我一听,马上跑到瓯昌饭店,就在大堂里,从下午一直等到晚上,他们才回来。我就找惠民同志,把来意告诉了他。惠民同志接过稿子,让我过 40 分钟再到房间里找他。我又等了 40 分钟,去惠民同志房间,接过稿子一看,柴副省长签字,圈阅同意了。

我当即就在瓯昌饭店发传真,五六张纸,分别发给《浙江日报》和《温州日报》。那时传真很贵,一张纸要 20 块钱,这几乎要了我一两个月的工资。

第二天,也就是 1992 年 11 月 20 日,《浙江日报》刊发了,再晚一天,《温州日报》也刊发了,这篇文章的题目叫《金温铁路的催生者——访南怀瑾教授》,后来,我又把稿子发给《人民日报》海外版,结果也刊登了。

我是在大陆采访、报道南老师的第一个国内记者。从稿子见报的曲折过程,我才知道,大陆的新闻媒体当初对南老师是封禁的,这个禁,是我给他开了。三级党报都登了,以后再登南老师的文章,就没有禁忌了。

第一篇写南老师的文章就是这样的过程。

记:那么此后,您有没有继续挖掘南老师的闪光点,再写关于他的文章?

蒋:有一就有二,南老师有那么丰富的经历,对记者而言,他就像一座宝库,写也写不完的。

我的第二篇文章,以通讯的体裁写了《怀瑾握瑜一奇人》,题目源于屈原的《离骚》,屈原是爱国诗人,南老师离开温州那么多年,也是没有忘记故乡。在文章中,我写了他的三“奇”。一是写他的文化成就——别裁《论语》的高人,《论语别裁》是南老师的代表作,用“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”做小标题。二是写他的思念故土——去国怀乡的离人,他离开故土,又怀念家乡,写南老师捐资 500 万,在乐清地团村建设老幼文康活动中心、成立南氏医药基金会等,用“鸟飞返故乡兮,狐死必首丘”做小标题。

三是写他建设金温铁路——营造铁路的善人,用“乘骐骥以驰骋兮,来,吾道夫先路”做小标题,正是南老师首创了中国铁路没有中外合资的先例。这篇稿子 1993 年先后在《温州日报》《浙江日报》刊登,后来还在《瞭望》周刊海外版登出。结果,香港有这个刊物发行,有个学生买了杂志后,送给南老师。接下来,我还写了《彩云飞过海东头》等,共计发表七八篇文章,南老师从海峡东边的中国台湾,经美国、中国香港,再回到中国大陆,正如“彩云飞过海东头”。他 15 岁写的诗句,是不是他人生历程的预言?

另外,我大哥蒋章胜,是当时翁垟镇分管农业的副镇长,具体负责南老师捐建的乐清老幼文康活动中心项目的拆迁安置等工作,当时地方上有个别人对拆迁想不通,还搞出一些事。动迁户的动员,动迁房的拆除,安置房的征地、办手续,项目工程的土建等,我哥做了非常繁杂的具体工作,三年时间,为工程顺利建设,付出了艰辛的劳动。和南老师有缘的人,在我们家,我哥也算一个,虽然他从未见过南老师。

和南怀瑾先生初次会面

记:您写了许多关于南怀瑾先生的文章,那您是什么时候和他见面的?能不能详细介绍一下当时的情景?

蒋:1994 年 1 月,农历的年前。有一天,南小舜给我打电话,说南老师来年正月要第一次回大陆,在厦门南普陀举办“打七”,也就是后来南粉们所称的“南禅七日”。他问我要不要参加。

这实在是一件好事,但当时我遇到一个很大的矛盾。我说:正月初五至初十,正是我办的第二届“柳市电器文化节”。这个文化节是我从 1992 年下半年就开始筹办的,由我一个人担纲组织、策划等工作。第一届叫“乐清电器新产品新技术展销会”,有十几万人参加,非常火爆,柜台都挤裂了,复印机都坏了两三台。第二届经过紧张筹备,眼看就要举办了,如果我去了厦门,这怎么办?

南小舜告诉我:“温州这次要去南普陀‘打七’的有几十人,南老师点名要我亲自电话邀请、通知的只有三个人:第一个浙江省副省长刘锡荣(温州原市委书记),第二个是浙江省政府驻温州办事处主任李景山,再就是你蒋章元了。”听到这里,我就不再犹豫了。果断回答说:“我去,其他什么事情都不管了!”

去之前,我准备了两样礼物,一是几斤温州瓯柑,因为瓯柑只有温州有,南老师离乡几十年,第一次回大陆,让他尝尝家乡的味道。还有就是南老师出生地地团桥头三间矮房子的照片。我为什么有这张照片,当时我哥蒋章胜告诉我,南老师出生的房子要拆掉,我特地跑去拍下来了。这一次,我就拿着这张照片作为礼物送给南老师。现在网上登的,包括南小舜的书里用的,都是我的这张照片。

经过一天的汽车颠簸,正月初一晚上到达厦门大学招待所。南小舜马上带我们去见南老师。一个个介绍过来,介绍到我,南老师说:“你就是蒋章元啊,你还那么年轻,可你的文章还挺老辣的哦。”他边说边上前和我拥抱。顿时,我的心都融化了。

那一次“打七”,世界各地来了几百人,有很多人要与南老师见面,我们就和南老师待了五六分钟。南老师提议拍个照,就在他的房间里头,南老师特地伸手握着我的手拍照。后来,我从南老师与人会面拍的照片中,看到他与人握着手拍的极少。可见南老师对我有另眼相看的味道。第一次见面,虽然时间很短,但令我终身难忘。

蒋章元与南国熙(左)、南小舜(中)在南普陀禅堂前合影

记:第一次见面,还有哪些令您特别难忘的细节?

蒋:7 天的“打七”,几百人的活动,吃饭的时候,大家都在寺院里和僧人一起用餐。只有两桌是南老师亲自在座的,我有幸被南老师安排与他同桌,聆听了南老师更多的妙法真言。

南老师讲经说法的最后一天下午,“打七”将近结束时,有一个小仪式,南老师写了歌词《聚散》,由台湾一位南老师的朋友谱了曲,是五线谱的,这首歌挂出来,主持人问,哪一位会唱,来引导大家一起唱。

这时候,小舜坐在我身边,推推我,叫我上,他知道我懂音乐,会识谱。但我有点不敢。在小舜再三催促下,我鼓起勇气上去了,和后来上来的一位女同参一起,为大家领唱《聚散》。

在唱的过程中,我无法平抑的心情越来越激动。多年来积聚起来的情绪,开始涌出:南老师对温州人的恩惠,建金温铁路,给温州人带来多么大的好处啊。心怀感恩,用什么来表达呢?我突然想到乐清民歌《对鸟》。大家唱完以后,我就询问古国治(南老师的学生,在南老师讲课时负责板书)同参,我说“我有一首歌想献给老师”,古国治问了南老师,南老师说:那就让他唱吧。

于是,我就用乐清的民歌,用乐清的方言,唱起了《对鸟》,表达了我和我们温州人对南老师的感恩之情。在座的同参,被我歌声打动,有双手合十的,有泪眼婆娑的。

南怀瑾先生引我入医门

记:之后您和南怀瑾先生还有哪些交往?

蒋:受《浙江日报》委派,1996 年 10 月开始,我一直在上海做新闻。大概在 2005 年下半年,有一天,王总(王伟国,南怀瑾先生的内侄)给我打电话。在电话里,王总告诉我,南老师已经住到上海了,问我有没有时间,南老师想与我会会面。我听了,简直是太高兴了。

第二天,我们就在徐汇区番禺路的长发大厦 15 楼见面了。那天客人很多,南老师叫我当“酒司令”。南老师向大家介绍:“这位是我的小老乡,叫蒋章元,他来当酒司令,替我给大家倒酒。”我们边吃边聊。饭局结束了,其他客人都走了。我有点小心思,就留了下来。

我和南老师说:“老师,我想学医。”

他说:“啊,你想学什么医?”

我说:“我想学中医,请您给我指点一二。”

他说:“你一个大记者,学什么中医?中医哪里那么好学的,医生是很难当的。”我仍然坚持。

他说:“医有医匠和医家之分,如果用一两首方子给人治病,那就是医匠。”

我问:“那什么是医家?”

他说:“医家要上通天文,下通地理,中通人事。要遍读古医书,才能当医生,才能当医家。”

他问我今年几岁了,我回答他,已经 47 岁了。他又问我以前有没有接触中医,我摇头。但是我说:“老师,我真的很想学中医。”

南老师看我决心这么大,说:“你真想学,那就必须去读《周易》。医和易,两门学问是同一个源头。”“关于《周易》,你写的书我都有,《易经杂说》《易经系传别讲》《周易今译今注》《我说参同契》,还有《老子他说》《静坐修道与长生不老》等。”南老师说:“那很好,你要认真读,《周易》学透了,当医生才能高人一筹。”

他还让我多读读他的有关传统医药的书,有关的生理、病理、医理、药理和治理方法要慢慢地悟。就这样,没有任何仪式,南老师事实上接纳了我这个学医的徒弟。

记:按照南怀瑾先生的指点,您具体做了些什么?

蒋:从那一天开始,我就到处搜罗与《周易》相关的书籍,一直到现在。前面那三年时间,除了阅读南老师关于《周易》的书以外,我还读了三十多本有关《周易》的书,有历代易学著作《周易集解》《正易心法注》《易图明辨》《易学史》《周易九讲》《易经入门》,以及《性命圭旨》《太极丹经》《中国八卦医学》《中医解周易》《养性延命录》等。

理解了易学的核心思想以后,我对现存的历史上最早出现的两幅易图——《伏羲先天八卦图》(下称“先天图”)和《文王后天八卦图》(下称“后天图”)——卦序不同,产生了疑问。先天图的卦序为乾一兑二离三震四巽五坎六艮七坤八,而后天图的卦序为震巽离坤兑乾坎艮。同为八卦图,因为卦序排列的不同,所表达的易理和易学思想就会不同,因而其功能也会不同。其中存在矛盾,显示两张八卦图之间可能的孰对孰错,或者皆有不足。这个问题成了一个结,困扰了我足足五年时间。

2012 年 7 月 21 日,在安吉县山区董岭村的沁心园,研读麻衣道者和陈抟老祖合著的《正易心法注》时,突然之间,豁然开朗,心中之结,终于打开。下山以后,我自创《章元八卦圆图》,八个卦的卦序以新的方法排列,使八个卦形成圆的循环,以示天地周天的阴阳之气周流不息。这样的创意,前无古人,既弥补了先天图和后天图的不足,又全面准确地反映易理和易义。等我将自创的《章元八卦圆图》及其解说写成心得报告,已经是 8 月底,欲传真给南师,请求指正,可是南老师大秘马宏达先生惋惜地回话,南老师身体不适,近日在闭关,于是我只得暂且作罢。令人无限遗憾的是,这一作罢,不但此文与南师失之交臂,从此以后,也再没有请益南老师的机会了。

话分两头。在钻研易学的同时,《神农本草经》《黄帝内经》《伤寒杂病论》《难经》四部医典的学习也在渐次进行。易理渐通以后,对医典的理解就会方便得多,但总觉得面前还隔着一层雾,尚未穿透。

这层迷雾是怎么穿透的呢?我的回答是:南师的《小言黄帝内经和生命科学》(下称《小言》)!

2008 年,南老师的《小言》出版以后,我如饥似渴,认真拜读。

南老师在序言里开宗明义说“首先须知《黄帝内经》的三要义”:“善言天者,必有验于人;善言古者,必有合于今;善言人者,必有厌于己。”

同时,南老师的助手刘雨虹先生在“出版说明”中归纳南师的话说,《黄帝内经》“为中华文化之至精”,并提出“气是什么?又如何运转?气与天地万物的关系如何?先要了解了气,才能初步了解生命中的能量及其作用”。

南老师在《小言》中还说“天人合一”就是“把天地间固定的运动规律活用到人体的运行法则上来”。这就是“天人合一”的道理。

上面三段话,点醒梦中人。它们如一把把钥匙,把我脑子里的这层迷雾拨开!我把它们归结成一句话:“天人合一合于‘气’!”

一个“气”字,贯穿《黄帝内经》乃至中华医典的始终。内经中的无极、太极、阴阳、三才、四时、五行、六气、七情、八卦、用九、河图、洛书之论述,其精神实质无不与“气”相关。

扩而展之,中药四气五味,凉寒温热,升降浮沉,哪一味能离得开“气”的本功?引而伸之,人体的五脏六腑、奇经八脉、腧穴鬼门的运行,哪一刻没有“气”的作用?

再有,佛医“地水火风空”的人体“五大”,也是以风大(气)为要,又是一个佐证。钱学森先生也以科学家的睿智,说“阴阳五行学说是中医学的总代表”;“阴阳运动是万物运动的最基本原理”;“阴阳的消长运动,是物质永恒的不对称运动”;“气一元论是阴阳学说的根基”。

落实到治病愈疾上,抓住了“气”这个“牛鼻子”,懂得了气机运行的“数”与“变”,由“象”入手,辨证论治,“有是证,用是药”,依“气”立方,就会到达效如桴鼓的境界。因为《黄帝内经》讲“百病生于气”(见《举痛论》),“调其气使其平”(见《至真要大论》),“平人者不病也”(见《平人气象论》)。所以我说,从治病的角度讲,就是“百病治于气”。2016 年 5 月,有感而发,我作《百病由气治》:

阴阳升降天人一,刚柔往返象数知。

阴盛瘿瘤痈疽痹,阳盛渴衄痔瘅瘀。

阴缓阳速病有候,阳易阴难医自奇。

病候百变皆由逆,气顺病退平可期。

我解决的诸多疑难病症医案,如胃癌晚期不能饮食、霍奇金淋巴瘤肺积水不张、肺癌手术致肺气肿、血小板减少性紫癜、眩晕、过敏性鼻炎、鼻窦炎、过敏性哮喘、咽炎、糖尿病、痔疮、脾胃久虚、骨关节退行性病变、抑郁症等等的向愈和痊愈,都证明“百病治于气”这一论断的正确性。

作为一个半路出家、年近知天命才开始自学中医的人,能用中医药解决一系列疑难病症,接到一个个患者的康复佳音,近七年来,我收到国内外患者给我写来的感谢信的文字超过 15 万字,我自己常常被自己的医术所感动。回顾自己的学医之路,如果没有南老师的点化,获得这样的结果不说绝无可能,但肯定不会来得这么快。

一般人只知道南师在儒释道方面的重大成就,而不知道南老师在医道方面的高深学养。就我的理解和亲身体会,南老师在传统医学方面的理论水准,同他的儒释道方面的成就一样高深莫测。与修道一样,不管是中医、西医,学了南师的相关著作,深刻领会,医道就有望高人一筹。

正如习近平总书记说的“中医药学是打开中华文明宝库的钥匙”。他说这句话,我很震惊。我学了那么久的中医,归纳不出来这样精练的话语。这把钥匙拿到了以后,才能在中华文明宝库里挖宝。

南老师做什么事情,说什么问题,都是一语中的。我们用高人来形容他,还无法概括,他是神人、仙人,最起码,他是一个得道高人。他有常人难以企及的智慧。

记:据了解,南怀瑾先生家和您祖辈也有关系?

蒋:原来,我只知道,我与南老师的结缘,是我 1992 年对他的一次隔空采访。但我不知道我们家与南老师的缘分早在 1929 年前就已开始。我祖父蒋焕槐约在 1920 年毕业于温州师范学校。先是教过几年书,后因一场肺病,被我高祖蒋敦琴治愈而师从我高祖习医。那个时候,肺病到了吐血的境地,是不治之症。而后于 1927 年在家乡开设永人堂中医药堂,医名颇著。永人堂开设在我老家的沪屿宫,与南老师父亲开设在上岐头村的南货店相隔也就 1000 米的距离,因为在同一地域经营,与南老师的父亲仰周先生过从甚密。这段渊源还是南师亲口对我讲述的。

2011 年 9 月 24 日晚上的太湖大学堂餐厅,餐后叙谈,两桌人在南师身边其乐融融。不经意间,坐在我对面的南老师给我递烟,我哪敢在老师面前抽烟?我赶紧摆手:“老师,我不会。”他说:“你还好,我们都二十年了,都没看见你抽烟。”紧接着,他忽然向在座的各位爆冷,指着我说(有原话录音):“他爷爷在我们那里做医生的,是我的老师。我十一二岁时跟他,都是他教我的”,“他拼命叫我读医书,打好基础来着”,“我们家里跟他爷爷辈是世交”,“他爷爷是我的老师,这个武功发蒙的老师,也是医药发蒙的老师。”

这次会面,是我认识南师近二十年来的最后一次。在以前我与老师的多次会面中,从未听他讲起我们两家的世交前情。为什么早不说晚不说,恰恰在这最后一次的会面中给我交代这些家庭世交背景呢?

殊不知,这是南师在着意帮助我呀!南老师之助,犹如神助。南师的这番谈话,对我和我们家的永人堂而言,意义重大。他的讲话,证明我祖父至少在 1929 年前已经是个医生。这是一份多么珍贵的史料呀!在后来永人堂鼻宝申请温州市、浙江省两级非物质文化遗产传统医药项目中,这份谈话录音,成了证明永人堂近百年历史的一段无可替代的佐证。

记:南怀瑾先生对您的医学之路还有哪些支持?

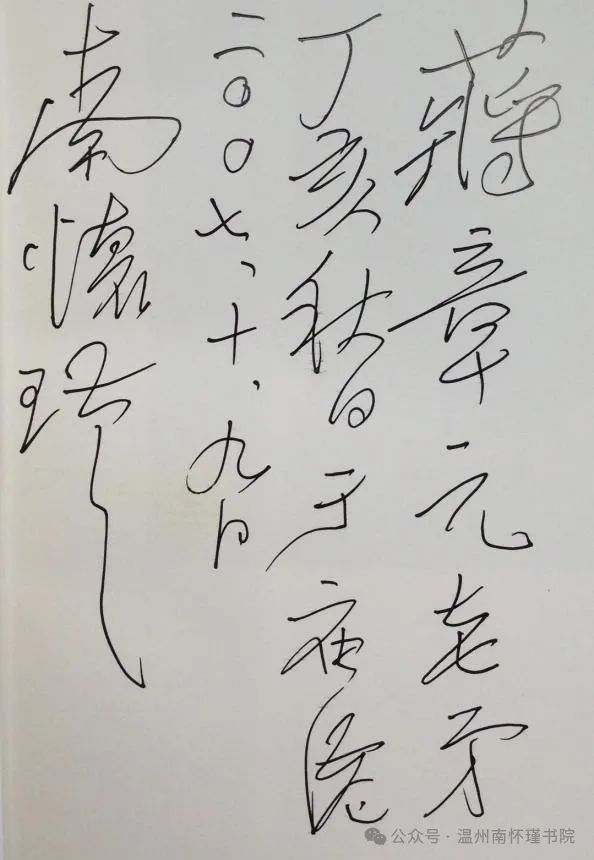

蒋:南老师对我在多种中药创新产品的开发上也是鼓励有加,寄予厚望。南老师曾说自己没有弟子,而他却给我题词“蒋章元老弟”。我为有这样的称谓既欣慰又感到压力很大,也借此暗暗鼓励自己要争气。

他老人家还是我从事药事——中药修合、新药研发的催化师呢。

2007 年 10 月 9 日,南老师让王伟国先生亲自从上海送我到太湖大学堂。这是南师迁驻大学堂后第一次约我见面。因为天色还早,离晚餐还有点时间,王伟国先生先领我到大学堂后边的南公堤散步观景。秋日晚霞映照在湖面上,波光粼粼,堤上树影婆娑,远处帆影点点。

回到客厅后,因为觉得新鲜,我抵挡不住好奇,像刘姥姥进大观园一样,东走走,西瞧瞧。忽然,南师手挽文明杖笑盈盈地向我走来,略作寒暄后,并肩径直来到餐厅入席。

席间,我向老师汇报我的学医成果——在祖上遗留方子的基础上,试制成功外用制剂鼻宝,根治过敏性鼻炎有特效。南师十分高兴:“这个好!现在得过敏性鼻炎的人很多,据说日本每到春季全国人民打喷嚏,市场上没有好药。今后市场需求会越来越大,你要好好把它做出去,造福患者!”并且马上问我“身边鼻宝带了没有?”我回答“没带”。他又嘱咐我回去以后马上寄一批药过来,并当场吩咐大秘马宏达收到后转寄给几个搞药的弟子,让他们帮我进行深入研发和市场化操作。对我的事,说办就办,雷厉风行,其支持呵护之切,在此可见一斑。

在餐毕的谈话中,南师又把话题转到我的身上,对我说:“看来你搞中医药有一套,古代医生有句话叫良医蓄药,一个鼻宝还不够,还要开发出更多的独家妙药,解决患者的疾苦。”

记着南师的殷殷嘱托,从此以后,我承古创新,挖掘家传秘方,在传统医药研发上一发而不可收。在鼻宝之后,经过十余年时间的默默奋斗,独自研发成功用纯中药治疗糖尿病、鼻窦炎、痔疮、哮喘、咽炎、骨关节疼痛、眩晕、前列腺肥大、甲状腺结节、抑郁症等的十多种宝贝,经各地同参试用,疗效独特,好评不断,反响热烈。

其中多数产品都是外用制剂结合穴位按摩,亦即古代所称的膏摩疗法,无意间又为这一失传近两百年的膏摩疗法的传承,蹚出了一条新路。以我的经验,被医界束之高阁的膏摩疗法,应用得当,却有外用远胜内服的独特效用。有感于此,我曾写歌一首:

脏腑筋膜一气充,阴阳往复皆有踪。

四千穴府升降能,八万鬼门敛散风。

膏祛瘀毒法千古,摩排陈邪忍尘封。

喜看永人继绝技,横扫沉疴指掌中。

蒋章元与王伟国先生

记:据了解,南怀瑾先生有一批医书辗转到了您这里,能不能介绍一下情况?

蒋:南老师家和我祖辈是世交,南老师曾跟我祖父学过医和武功,我是南老师学医的学生,南老师的嫡长孙南品锋又是我在黄华中学任教时的学生,而王总王伟国先生,又是南老师的内侄,他和我结交也有 26 年了,这种缘分,还真是少有。

讲到这批医书,还要说说我和王总王伟国的关系。

1996 年,我来上海以后,我学医、办记者站等,都和王伟国先生有交流,他都记在心上。2019 年 1 月份,王总突然打电话来,说:“章元,你在上海吗?这里有一批医书要送给你。”我马上跑过去,这些书里,其中有一部分是南老师让他保管的,王总认为我学医,这些书转赠给我,是一个好的选择。

冥冥之中,我和南老师的关系又进了一步。医学上讲传承、讲脉络,王总又为我添上一笔浓墨重彩。

这批书有《黄帝内经》《伤寒论》《神农本草经》等。虽然同类的书我也有,书也不是太多,只有二十多本,但因为有的是南老师的书,它们在我家的 1000 多册医书中,特别亮眼,弥足珍贵。这又是一种缘分,又是我一大荣幸。

记:能不能谈谈南怀瑾先生在您心目中的地位?

蒋:没有南老师的文化引领,就没有我今天的医学成果。在人生的转折关头,如果在我学医之初没有南老师高屋建瓴地指点迷津,语重心长的殷殷嘱托,他人无法企及的点拨助推,在传统医药的道路上,我肯定不会走这么远。真是师恩如山,无以为报啊。唯有将对南老师深沉的怀念化为行动,以有限的生命,为人类健康的进步,努力,再努力。

全国乃至世界各地“南粉”无数,能直接接触的,我这里可能算多的,一年有一千来人。他们找我看病,大多是“南粉”。这些南老师的忠实读者们,首先喜欢南老师,知道我和南老师的这层医学渊源,然后才信任我,跟我说很多关于阅读南老师著作以后的故事,有的说是南老师救了他的命,有的说是南老师改变了他的命运,有的说南老师会进入他的梦……南老师的教化,如春风化雨,无所不在。

今天怀念南老师,回首往事,有说不完的话,还真是言不尽意。“心近南怀瑾,就会交好运”,这是我个人三十年来与南师相交、受他点拨、读他著作后的总结和体会。当你的心和南老师的心贴近了,好运自然就来了!

访谈地点:上海市普陀区澳门路 288 弄河滨围城小区

访谈记者:周红、丁宝荣

copyright © 2016-2019 All rights reserved. 版权所有 苏州市吴江区南怀瑾学术研究会

苏ICP备2022019425号-1 苏公网安备32050902102319号